你有沒有這種經驗?盤中時段明明盯著股價,但工作一來,轉眼就錯過了最佳進出點。別慌,台股盤後交易時間就是給忙碌的投資人多一個補救機會。

但這個「救星」同時也可能是陷阱,因為成交率和流動性跟盤中完全不一樣。今天我們就把台股盤後交易時間的規則、優缺點、適用情境,甚至一些實戰小技巧通通攤開,讓你一篇搞懂。

什麼是台股盤後交易時間?

簡單來說,台股盤後交易時間就是「延長賽」。正式收盤後(13:30),投資人還可以在14:00到14:30這段時間下單,系統會在14:30統一撮合一次,成交價等於當日的收盤價。

重點:

- 沒有議價空間,全部都用「收盤價」成交。

- 如果當天沒有收盤價,盤後定價交易就不會進行。

- 僅限交易日開放,假日和休市日完全沒有。

這樣的制度對有臨時需求的人來說,是補倉或出清的好機會;但對想靠議價賺差價的人,就一點幫助也沒有。

盤後定價交易 VS 盤後零股交易

很多人以為盤後只有一種,其實台股盤後交易時間分兩種:

| 類別 | 委託時間 | 撮合時間 | 成交方式 | 限制條件 |

| 盤後定價交易(整股) | 14:00–14:30 | 14:30 | 收盤價成交 | 信用條件依券商規定 |

| 盤後零股交易 | 13:40–14:30 | 14:30 | 集合競價 | 僅限現股,不支援信用 |

差在哪?

- 價格機制不同:整股是收盤價,零股是集合競價,會依價格優先、時間隨機原則撮合。

- 單位不同:整股至少1000股起跳,零股1到999股。

- 適用人群不同:整股適合想快速調整部位的人,零股則更適合資金小或想慢慢加碼的投資人。

根據 HiStock 的統計,「群益台灣強棒」(00982A)近90日盤後成交量曾達785張,而「鴻海」(2317)雖然是藍籌股,盤後卻只有358張,顯示盤後交易量差異非常大。

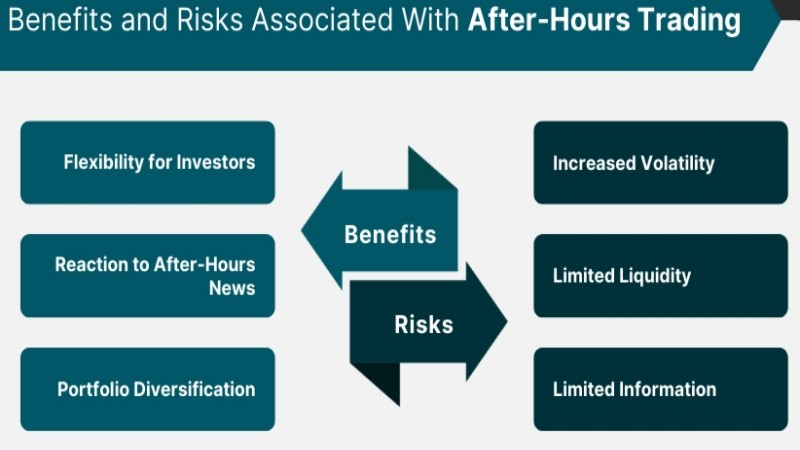

台股盤後交易時間的優缺點

| 優勢 | 限制 |

| 價格固定,成本一清二楚 | 成交率低,流動性不足 |

| 錯過盤中還有補救 | 無法議價,靈活度低 |

| 適合降低隔夜風險 | 僅支援現股,範圍有限 |

| 環境單純,避免雜訊干擾 | 部分大股盤後量很小 |

哪些情況適合用台股盤後交易時間?

- 下班後才有空的上班族。

- 當沖沒全數出清,需要收盤價快點了結。

- 公司在收盤後突然公告,必須及時反應。

- 長線投資人想利用零股分批布局。

- 想降低隔夜持倉風險。

如何提高台股盤後交易時間的成交率?

1. 選股要看成交量

挑流動性高的股票,像台積電、金融股或熱門ETF,成功率自然高。根據 HiStock 資料,00982A 和 1815「富喬」盤後成交量長期穩定超過600張,明顯比冷門股容易成交。

2. 提早掛單

14:00一開放就掛單,避免等到14:25才下,位置通常已經被塞滿。

3. 善用拆單策略

一張拆成幾筆下,增加隨機撮合中籤機率。大單硬塞反而可能掛在隊尾。

4. 設定風控上限

盤後不要臨時加槓桿,把金額和部位控制在安全範圍內。這也是避免「心急掛錯單」的重要保障。

5. 工具與提醒

透過Ultima Markets的提醒工具,不僅能確保不漏掉14:30的撮合,也能在模擬環境演練。

下單流程與常見錯誤

標準流程

- 選擇交易別(盤後定價/盤後零股)。

- 輸入股數或價格(零股必填)。

- 確認下單,委託可在14:30前修改或取消。

- 14:30系統撮合並回報成交結果。

常見錯誤

- 忘記勾選盤後,結果變成次日委託。

- 用市價心態下零股限價單,導致掛單失敗。

- 撮合前才臨時改方向,往往來不及。

- 沒注意到假期,誤以為盤後還能交易。

UM怎麼幫助你掌握台股盤後交易時間?

- 模擬帳戶:零風險演練盤後流程,熟悉規則。

- 真實交易帳戶:當策略成熟,就能用真實回饋驗證。

- 數據回測工具:檢視不同股票在盤後的成交率,找到最適合自己的策略。

- 教育資源:案例教學、影片說明,幫助新手少踩坑。

- 即時客服:有問題隨時解答,避免因操作不熟而出錯。

UM 的工具設計簡單直覺,特別適合需要在通勤或下班後快速操作的投資人。

結論

台股盤後交易時間就像是盤中之外的「加時賽」。它能讓你補救錯過的機會,也能在收盤價鎖定成本,降低隔夜風險。但同時也有流動性不足、成交率偏低的問題,並不適合所有人。

建議新手先用模擬帳戶熟悉規則,再用小部位測試,逐步放大。掌握了規則,台股盤後交易時間就能成為你投資節奏中的一個實用工具。

FAQ:大家最常問的台股盤後交易時間

Q:盤後成交率是不是很低?

A:對,流動性確實比盤中差,但選對熱門標的還是有機會,例如ETF與大盤股。

Q:盤後零股交易值得用嗎?

A:適合小額長期布局的投資人,能靈活控制進場步調。

Q:可以用信用或融資嗎?

A:盤後零股不行,整股要看券商規定,大多數限制較多。

Q:新手怎麼開始?

A:建議先在模擬帳戶測試,熟悉流程再進入實盤。

風險披露與免責聲明

投資涉及風險,包括可能損失本金。本文所提供之資訊僅供教育與參考用途,不構成任何投資建議、要約或招攬。投資人應根據自身財務狀況、風險承受能力及投資目標,獨立做出投資決策。